【药监非凡十年】从制药大国加速迈向制药强国

发布日期:2022-10-17 阅读次数:2985 来源:中国食品药品网

摘要:

2021年12月2日,在苏州,装载着首批恩沃利单抗注射液的冷链货车,驶出康宁杰瑞大分子药物研发与产业化基地发往全国。这款由我国自主研发的全球首个可皮下注射的PD-L1产品,30秒就可以完成给药,在提升便捷性的同时,为肿瘤患者提供了新的治疗选择。

2022年6月10日,来自内蒙古自治区的扩张型心肌病危重患者,在北京接受了由同心医疗研发的全磁悬浮式“人工心脏”植入术,186克的“人工心脏”担负起为全身各个器官供血的重任。这款国产医疗器械和国际同类产品相比,血泵尺寸更小,植入侵犯性更优,满足了我国在心衰外科器械治疗领域的临床需求。

党的十八大以来,国家药品监管部门坚持人民至上、生命至上,牢记人民健康是“国之大者”,以前所未有的速度与力度推动各项改革,为人民群众更快用上更为安全可靠的新药、好药持续发力。近十年,在强有力的监管推动和引导下,我国从“制药大国”加速迈向“制药强国”。

看发展

医药产业实现巨大跨越

当前,我国医药产业规模已稳居全球第二位,医药产业主要经济指标呈现高速增长。

工业和信息化部统计显示,2021年,我国医药工业增加值累计同比增长23.1%,增速较上年同期提升15.3个百分点,高出全部工业整体增速13.5个百分点;医药工业增加值占全部工业增加值的比重持续上升,占比达到4.1%,对稳定工业经济增长作用进一步增强;实现利润总额7087.5亿元,累计同比增长67.3%,盈利能力持续提升。

“2021年,医药工业实现营业收入3.4万亿元,较2020年同期提升11.4%,增速创近5年来新高。和2012年相比,2021年营业收入增长了80.8%。”工业和信息化部消费品工业司副司长周健如是公开表示。

“老百姓从医药产业的快速发展中持续获益,健康需求得到进一步满足。”中国医药企业管理协会副会长王学恭说。

十年来,在监管部门和产业界的共同努力下,我国药品可及性不断提升。重大疾病用药、罕见病用药、儿童用药上市速度加快、数量持续增长。2018年5月,国家卫生健康委、国家药监局等五部门联合发布第一批罕见病目录。而后,国家药监局先后发布三批临床急需境外新药名单,其中涉及罕见病治疗药物40余种;相继出台3个专门针对罕见病的指导原则。截至2021年底,我国共有60余种罕见病用药获批上市,部分药物中外上市“时间差”已经缩短到1年内,实现了罕见病药物在我国上市数量和速度的“双提升”。儿童临床用药的选择也更加丰富,仅2022年上半年,国家药监局就已批准34个儿童药品上市,超过2021年全年批准数量。

在实现“量的提升”的同时,我国医药产业也在朝着“质的跨越”努力奋进,药品质量大幅提高。

——药品标准不断完善。药典标准是药品生产、使用和检测的法定标准、“门槛”标准。党的十八大以来,《中华人民共和国药典》先后进行了两次修订。伴随着药典标准的优化,我国药品标准体系日趋完善,药品标准水平显著提升。现行的2020年版《中国药典》进一步提高了中药、化学药、生物制品、原料药、药用辅料、药包材以及标准物质的质量控制技术要求。截至2022年6月,国家药监部门公布了200个中药配方颗粒的国家标准,全国中药饮片炮制规范也在紧锣密鼓地制订中。截至2022年6月,我国共发布医疗器械标准1883项。其中,国家标准239项、行业标准1644项,基本覆盖了我国医疗器械各专业技术领域,与国际标准一致性程度已达90%,标准体系的覆盖面、系统性、国际协调性不断提升。

——药品抽检合格率持续提升。统计显示,近五年,我国药品抽检样品数量长期保持在每年1.5万批次以上,全国药品抽检合格率从2017年的97.7%提高到2021年的99.6%。其中,中药饮片质量大幅提升,抽检中符合规定的产品批次从2017年的88.6%提高至2021年的98.4%。《国家药品抽检年报(2021年)》指出,当前我国药品安全形势总体平稳可控,药品质量持续保持在较高水平。

——仿制药一致性评价扎实推进。从2012年1月《国家药品安全“十二五”规划》提出“对2007年修订的《药品注册管理办法》施行前批准的仿制药,分期分批与被仿制药进行质量一致性评价”算起,至今年6月底,累计511个品种药品通过仿制药一致性评价,有力提升了我国仿制药质量总体水平,为国家药品集采提供了有力支撑。2021年6月,宣武医院、北京医院等20家医疗机构对恩替卡韦、阿托伐他汀、培美曲塞仿制药等有代表性的14个集采中选品种开展的真实世界研究结果显示,通过一致性评价的集采中选仿制药与原研药在临床效果和使用上具有等效性。

释活力

创新驱动发展成为共识

研发创新是产业发展的活力源泉。十年来,我国医药创新实现了从第三梯队“跟跑”到第二梯队“并跑”的历史性跨越。2021年中国医药创新促进会、中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会(RDPAC)联合发布的《构建中国医药创新生态系统(2021—2025)》报告显示,2020年中国对全球医药研发的贡献跻身“第二梯队”前列,对全球研发管线产品数量贡献率跃至约14%,在全球排名第二。

2020年是中国“重大新药创制”科技重大专项(以下简称重大专项)的收官之年。作为国家中长期科技发展计划的重要组成部分,该专项旨在使我国从以仿制为主逐渐转变为以创制为主,实现从医药大国到医药科技强国的历史性转变。

有数据显示,重大专项支持了3000多个课题,中央财政投入233亿元,加上企业投入、地方政府的支持,推动力度前所未有,涌现出一批标志性成果,如我国首个完全拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药埃克替尼,全球首个治疗晚期胃癌小分子抗血管生成靶向药物的阿帕替尼,我国首个自主研发的孤儿药治疗罕见病皮肤T细胞淋巴瘤的西达本胺……

对此,曾任重大专项实施管理办公室副主任,现任北京大学中国战略研究中心执行主任的王宏广直言:“在重大专项引领、医药研发人才回流、药品审评审批制度改革持续推进等因素的推动下,‘创新是企业发展的唯一出路’成为行业共识。”

曾接受过重大专项支持的立方制药董事长季俊虬也表示:“企业就是要踏踏实实做创新,用创新去解决患者的临床需求。”

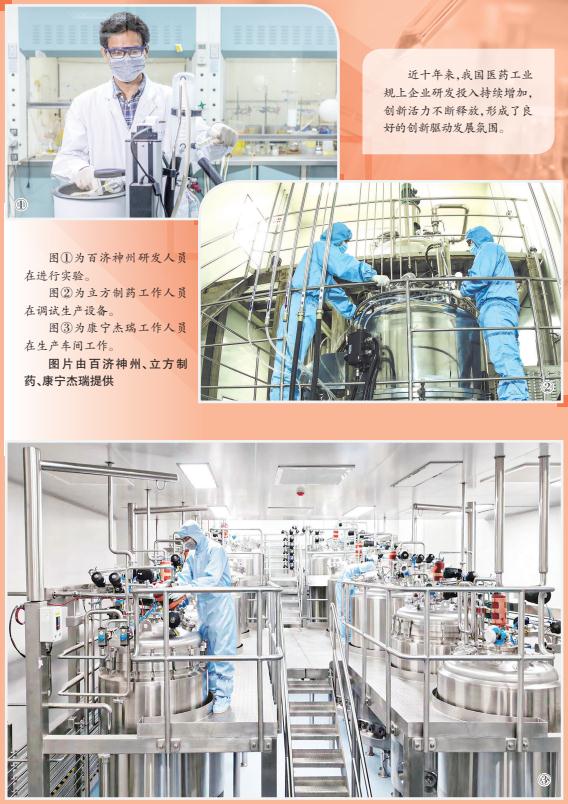

国家统计局数据显示,2012年以来,我国医药工业规模以上企业(以下简称规上企业)研究与试验发展经费总投入持续增长,已从2012年的283.3亿元增至2021年的942.4亿元,提升了232.65%,占制造业总投入的比例从4.14%上升至5.57%。规上企业研发投入强度持续增加,已从2012年的1.63%一路上升至2021年的3.19%,增加了1.56%,在制造业众多子行业中位列第二,超过制造业平均投入强度1.73个百分点。

部分医药企业的研发数据也可以佐证。2021年百济神州、鲁南制药、联影医疗等医药龙头的研发投入分别为95.38亿元、12.9亿元、10.05亿元,研发投入强度均保持在10%以上,为企业创新发展打下了坚实的基础。

上市新药逐渐步入收获期。数据显示,2021年,我国共获批上市45个创新药,和2020年的20个相比,获批数量创历史新高,实现了量的跨越。其中,2款CAR-T药物获批上市,实现了细胞治疗领域“零”的突破。同时,还有9个中药创新药获批上市,创近五年新高。

截至9月底,国家药监局共批准178个创新医疗器械上市,其中今年批准数量已达44个,产业释放出巨大创新活力。

我国良好的药物研发生态,也吸引了跨国药企不断加大在华投资发展力度。十年来,跨国创新药企在华研发中心升级重塑,开展了更为广泛的本土合作。据RDPAC统计,截至2020年6月,跨国创新药企已在中国设立25个研发分中心,每年在华研发投资超过120亿元,中国研发中心成为跨国药企全球创新药研发的重要组成部分。

越来越多跨国药企组织开展的国际多中心临床试验将中国患者纳入其中,让中国患者接受前沿治疗方案的同时,充分利用患者临床数据为产品在中国的注册上市提供支持。

此外,跨国药企还积极开展多元化的创新合作,与我国高校、科研机构、医药企业共同合作探索新技术、新疗法,在更早期介入中国本土创新药物的研发。

走出去

为全球健康事业贡献力量

国际化是衡量医药产业发展程度的重要指标,“走出去”成为国内众多创新药企的共同选择。

产品出海、专利授权、组建海外机构,我国医药企业在药械研发、临床、注册、商业化等领域全方位、多层次广泛参与国际医药分工与合作,为全球健康产业贡献自己的力量。

十年来,我国医药产业国际化实现了跨越式发展。从原料药、中间体,到特色原料药、制剂、医用耗材,再到自主研发的创新药、高端医疗设备等相继走出国门,国际化的步伐越迈越大。

中国医药保健品进出口商会数据显示,2021年我国医药类产品出口额达1721亿美元,是2012年的4.87倍,实现贸易顺差814亿美元,是2012年的7.51倍。其中,医疗器械出口表现亮眼,出口额为995亿美元,较2012年增长了720亿美元。最令人欣喜的是,我国高端诊疗设备逐渐在国际舞台站稳脚跟,2021年医院诊断与治疗设备出口额达329.7亿美元,同比增长21.7%。联合国项目事务署对外发布的采购报告显示,2020年世界卫生组织等国际组织采购的医疗设备,采购金额排在前4位的供应商均为中国企业。

此外,传奇生物的西达基奥仑赛、百济神州的泽布替尼等我国原创新药在美国获批上市,为海外患者提供了中国治疗方案。

十年来,随着我国药品注册标准逐步与国际接轨,我国创新药海外授权案例(以下简称海外授权)量价齐增,医药企业研发实力受到国际认可。西南证券研报显示,我国药企海外授权数量已从2015年的5个增长至2021年的53个,增长了近10倍;海外授权金额也在不断刷新纪录,2021年8月,荣昌生物与西雅图基因就维迪西妥单抗达成合作,前者可获得的潜在收入总额高达26亿美元,刷新了中国药企单品种海外授权交易金额的最高纪录。

随着海外授权的量价增长,授权种类也更加多元,尽管PD-1/L1依然是目前海外授权最火爆的靶点,但我国如TIGIT、CAR-T疗法等越来越多的创新产品也逐步通过海外授权走向国际舞台。

十年来,组建海外机构成为本土企业蜕变为跨国企业的必由之路。随着越来越多本土医药企业产品、专利走向国际市场,组建国际商业化团队、开展国际多中心临床试验,成为我国药械企业走出去的共同选择。

以A股上市医药企业为例,Wind数据库数据显示,截至2021年底,共有276家医药企业拥有海外业务,数量是2012年的近两倍,不少医药企业通过并购重组、自设机构和组建本地化团队等方式进入海外市场。2017年,复星医药以10.91亿美元收购印度仿制药生产企业GlandPharma,打破了国内药企海外并购纪录。复星医药董事长吴以芳表示,公司现已初步形成研发、生产及商业化的全球化运营体系。2022年上半年,复星医药在中国大陆以外的收入为75.92亿元,占总收入的35.58%,较2021年同期提升4.92个百分点,“国际业务成为公司收入和增长的重要来源”。

十年奋进路,扬帆启新程。在我国经济转向高质量发展的重要节点,创新发展的医药产业正在成为保障人民健康、促进经济发展的战略高点。监管与产业同向发力,我国医药产业必将在高质量发展的宽阔大道上行稳致远,为构建人类卫生健康共同体持续贡献中国力量。

相关新闻

复星医药:子公司复迈替尼片注册申请受理

6月6日,复星医药公告称,公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司自主研发的复迈替尼片用于治疗2岁及2岁以上儿童1型神经纤维瘤病(NF1)相关的丛状神经纤维瘤(PN)的药品注册申请于近日获国家药监局受理并已被纳入优先审评程序。

14019个小时之前

国家药监局部署加强医疗器械临床试验机构监管

14019个小时之前

在罕见疾病药物临床研发中应用去中心化临床试验的技术指导原则发布

近日,国家药监局药品审评中心(以下简称药审中心)发布《在罕见疾病药物临床研发中应用去中心化临床试验的技术指导原则》(以下简称《指导原则》)。《指导原则》自发布之日起施行。

14064个小时之前

2024年全国药品抽检中期工作会召开

14064个小时之前

全国疫苗监管质量管理体系建设工作交流会召开

14064个小时之前